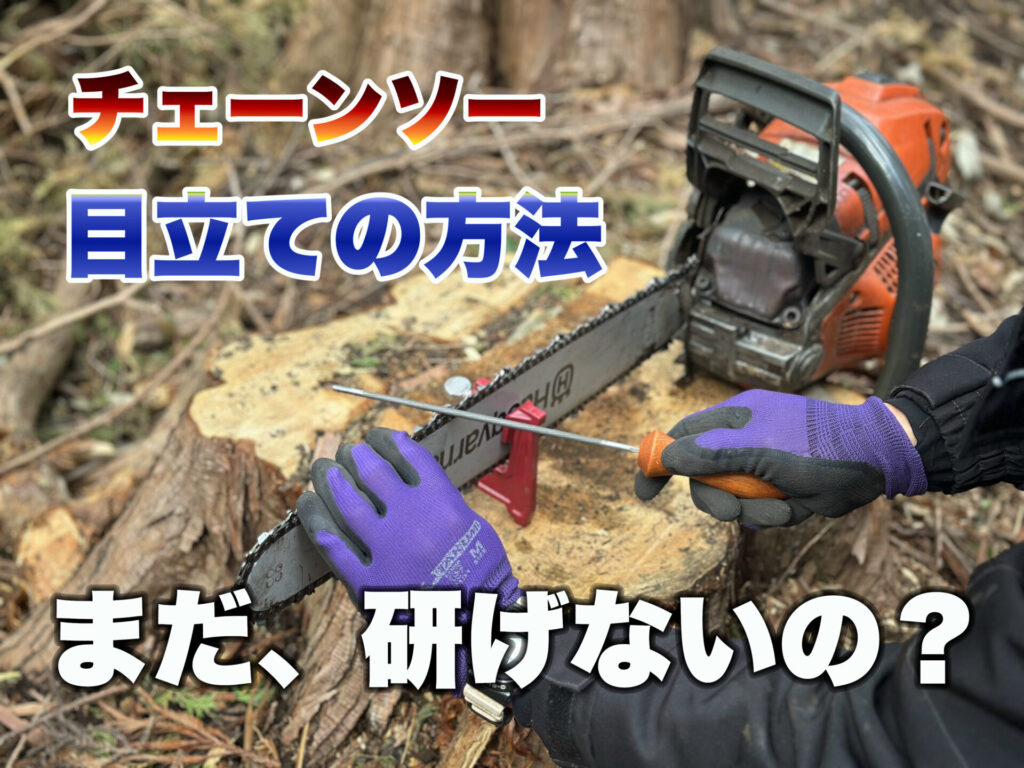

正しいチェーンソーの目立て方法を解説します!

本記事の内容

● 正しい目立ての方法がわかる

● 正しい目立ての方法だから切れる刃が作れる

【朗報】チェーンソーの目立てを徹底解説!これだけ見ておけば切れるよ

こんにちは、ゆういちです。

本日はチェーンソーの目立てについて解説していきますが、チェーンソーは切れますでしょうか?

この記事を読んでいるということは、少なからずチェーンソーの目立てについて息詰まっているのではないのでしょうか。

私自身も林業を始めて16年、チェーンソーの目立てもかなりやり込んできました。

目立ては、こだわればかなり奥が深いですが「とりあえず使うのに困らないくらいの切れ味」にするくらいならそんなに難しいものではありません。

本記事では、チェーンソーの目立てについて「この記事を読んで実践すれば全く知識のない人でもある程度切れる刃を作れる」を目標に書いておりますので最後までご覧下さい。

チェーンソーを目立てするのにセンスとかいらないです

冒頭にも書きましたが、私は16年ほど林業に従事しています。その中でチェーンソーの目立てについて先輩方から聞く言葉があります。

「チェーンソーは下手が研ぐと切れなくなる」

「研ぐのが下手だね、センスがねぇ!」

本当に良く聞く言葉ですが、目立てをするのにセンスとかありません。

ソーチェーンというのは、ただの工業部品なので切れる刃の規格、形が決まっています。

その決まった規格通りに正しい道具を使い、正しい動作で刃を研磨すれば、誰でも切れる刃を作れます。

ですから、あまり難しいものだと思わずに本記事を読んで何度も練習してしてみて下さい。

チェーンソーが切れる仕組みを理解しよう

まず、目立てをマスターする第一歩として、チェーンソーがどのようにして木を切っているのか仕組みを理解しておきましょう。

ソーチェーンには、大きく分けて2つの刃が付いています。

それは、上刃と横刃です。

上刃はノミのような役割をして木を削りながら持ち上げていきます。

横刃は木を縦に傷つけて上刃が持ち上げた木を切り離して排出する役割をしています。

これが左右交互についているので、木が削れて切断していくわけです。

目立てとは、この上刃と横刃を「正しい道具を使い、正しい動作で研磨する」だけです。

それでは、目立てに必要な道具から解説していきます。

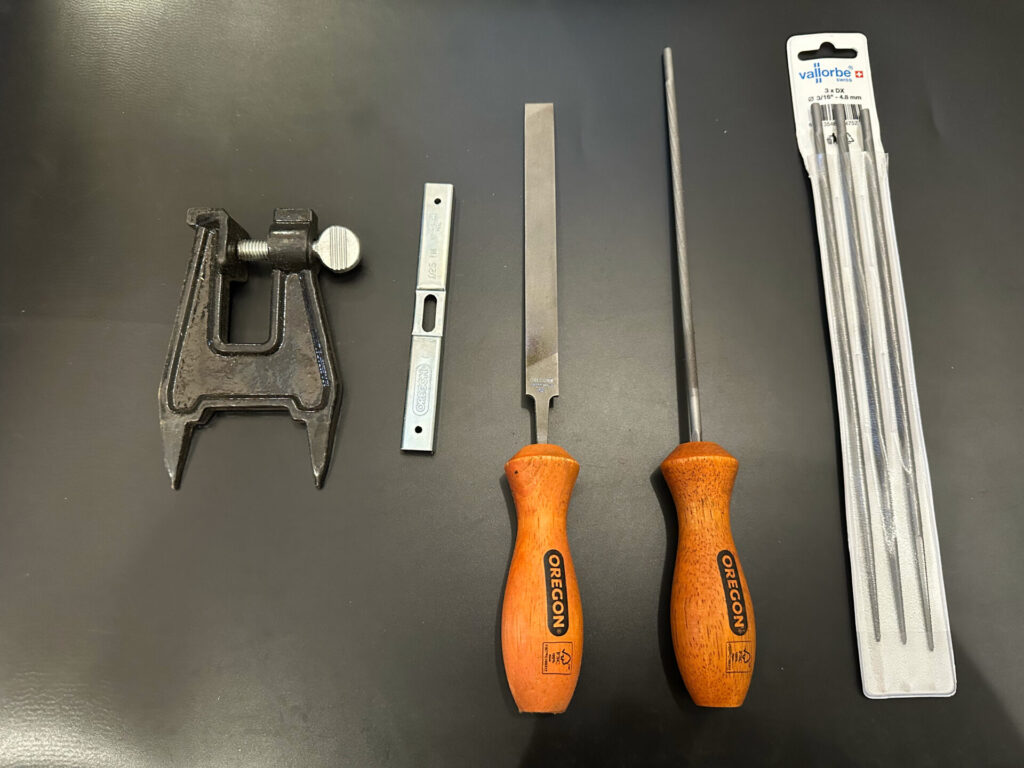

用意する目立て道具

おそらく初心者の方は

と思いますよね。

色々な種類が出ていてわかりにくいですが、最低限切れる刃を作るために必要な道具をあげていきます。

● ソーチェーンの大きさに合った丸やすり

● やすりの柄

● クランプ(バイス)

● 平ヤスリとデプスゲージジョインター

1つずつ解説していきますが、とりあえずこれ買っておけば目立てが完璧にできるというお得セットは下記になリます。

この目立てセットともうひとつクランプ(バイス)を購入すればすぐに目立てを始めることができます。

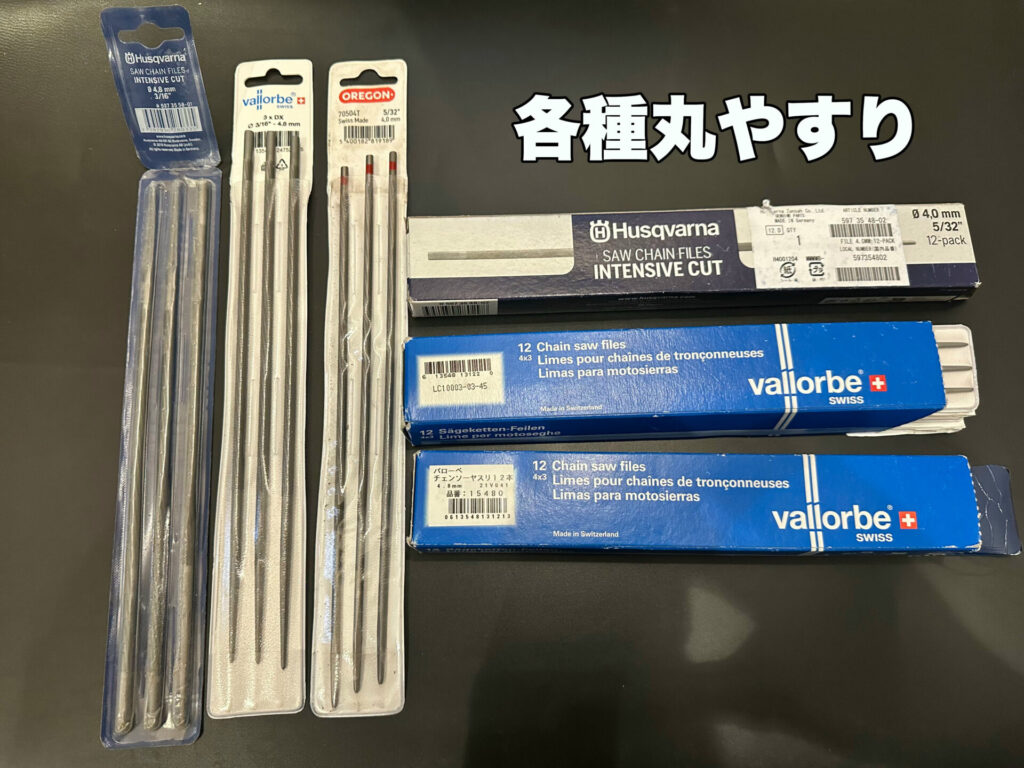

ソーチェーンの大きさに合った丸やすり

ソーチェーンを目立てするには、丸い棒状のやすりを使用します。

丸いやすりを使用することによって、上刃と横刃を同時に研ぐことができます。

注意点としては、お使いのソーチェーンの大きさに合ったやすりを選んでください。

オレゴンのソーチェーン21BPXだったら4.8ミリのやすりといったような感じです。

初心者の方が使用する普通のチェーンソーであれば、4ミリか4.8ミリのどちらかになると思われます。

適合表はこちら

やすりの柄(ハンドル)

意外と重要なのがやすりの柄(ハンドル)です。

林業をやっているプロの方でも使ってない人がいますが、柄(ハンドル)は必ず使用してください。

柄を使用するメリットは、

● 研ぐ時に力を入れやすい

● やすりの全体を長いストロークで使える

● すっぽ抜けたときに怪我をしにくい

力を入れやすくてやすりの全体を使うことができるので、安全により早く切れる刃を作ることができますので必ず使用して下さい。

クランプ(バイス)

クランプは、チェーンソーのガイドバーを固定して刃を研ぎやすくする道具です。

刃をしっかり固定できないと、研ぐときにブレてしまい目立てがうまくできません。

各種メーカーから出ていて4つほど所持しておりますが、どれもあまり変わらないので好きなのを選べば良いと思います。

おすすめは、むとひろさんのバイスです。刃が回らないように抑える機能がついているのでチェーンソーのブレーキをいちいちかける手間が省けて実用的です。

ここは完全に好みなので、好きなのを用意してください。

平やすりとデプスゲージジョインター

平やすりとデプスゲージジョインターは、デプスゲージを調整するときに使用します

デプスゲージとは、刃の切り込む量を調整する大切な部分です。

刃を研いでいくと、刃が小さくなるので上刃とデプスゲージの高さが小さくなり切り込み量が減少します。

減少してきたら平やすりでデプスゲージの高さを下げないと、刃を研いでも全く切れないという現象が起きます。

2〜3回刃を研いだらデプスゲージの調整をしましょう。

詳しいデプスゲージ調整は、下記を読んで参考にしてください。

チェーンソーの目立ての方法

それではいよいよ目立ての方法に入っていきますが、これから目立てをするにあたって「ゴール」つまり、どのような刃を作れば良いのかわからないと、切れる刃は作れません。

まずは、どのような刃が切れる刃なのかを説明したのち、目立ての手順を解説します。

これが切れる刃です

左の画像ですが、上刃の角度が約30度で研がれており、一切刃がこぼれていません。

刃先(カッティングコーナー)は非常に鋭く、バックスロープ型でもフック型でもなく刃が立っているのがわかるでしょうか。

おおむねこの形になっていてデプスゲージの調整が出来ていれば、切れ味に問題のない切れる刃と言えるでしょう。

どういう刃が切れない刃なのか

逆にこういう刃になっていると切れませんよーという刃を3つ紹介します。

切れない刃は挙げていけばまだまだあるのですが、とりあえず代表的なのを3つ紹介します。

● 上刃がこぼれている

● バックスロープ型

● フック型

上刃がこぼれている

切れない刃の典型的なパターン、上刃がボロボロにこぼれている刃です。

本来であれば上刃の角度が30度で、刃先が綺麗な直線になっていなければなりませんが画像の刃はどうでしょうか?

刃先がボロボロのガタガタです。

このような刃だと、全くと言って良いほど切れません。

上刃はノミの役割をして木を削っていく重要な刃なので、この刃が機能しないと全く切れません。

こうなってしまう原因は、刃を地面につけて石や土を切っている場合がほとんどです。

刃先を痛めないチェーンソーワークを身に付けることも非常に重要です。

バックスロープ型

バックスロープ型は、切れない刃の典型的なパターンです。

やすりの当たる位置が高すぎるため、本来あるべき上刃はなく横刃の下側が残っている状態です。

横刃が立っていないので、刃が木にうまく当たらず上刃が持ち上げた木を切断しにくいので刃が入っていかず全然切れません。

フック型

横刃の下側がえぐれているような刃の形を「フック型」と呼びます。

フック型の刃の特徴は、

この刃がなかなかの曲者でして、意外と切れているような感覚に陥ってしまいがちです。

特に柔らかい杉の木なんかは、刃の入りが良いように感じます。

しかし、実際は抵抗が大きく刃が止まってしまったりキックバックが起きやすい状態になっています。

目立ての手順とコツ

どのような刃が切れるのかわかったところでいよいよ実践編に入っていきます。

目立ての手順は下記になります。

● 刃の固定

● 研ぎ始めるカッターに印をつける

● やすりを刃にを密着させる

● ブレずに真っ直ぐやすりを押し出して研ぐ

目立ては、こだわればその人の好みや経験値で非常に奥が深いものになりますが、まずは基本をマスターしましょう。

1つずつ解説していきます。

刃の固定

これから目立てをやるのですが、まずは準備をしていきます。

切れる刃を研ぐためには、しっかりとソーチェーンを固定する必要があります。

固定がしっかりできていないと、力が逃げてしまい思った位置にやすりが当たらずうまく刃を研ぐことができません。

ソーチェーンをしっかりと張り、クランプ(バイス)を使ってガイドバーをしっかり固定します。

作業台があれば固定しやすいですが、山の現場では作業台がないので丸太の上や切り株の上でしっかりと固定します。

チェーンソークランプの使い方は下記を読んで参考にして下さい。

研ぎ始めるカッターに印をつける

ソーチェーンの固定ができたら、研ぎ始めるカッターにチョークやマジックで印をつけます。

どこから研いだか分からなくなるのを防止するためです。

私は、チョーク等を用意するのがめんどくさいので、研ぎ始める刃とデプスゲージの間にやすりで印をつけています。

やすりを刃に密着させる

ガイドバーの固定ができたら、ソーチェーンにやすりを「密着」させます。

ここで重要なのが、やすりを刃先に隙間なく密着させるということです。

刃先を研ぐことを意識しながら、上刃の角度が30度になるように、持ち手は上下させず水平にガイドバーと90度を保ちます。

また、上刃の上部から棒やすりの5分の1くらいが見える位置が最適な位置と言われています。

ブレずに真っ直ぐやすりを押し出す

正しい位置に密着ができたら、そのまま内側に力を入れてやすりをブラすことなく真っ直ぐ押し出します。

やすりの全体を使い、押すときだけ力を入れて研ぎます。

引くときに力を入れてしまうと、やすりの目が逆なので研いだ刃を潰してしまい切れなくなるので注意して下さい。

印をつけた位置まで1周したら、反対のカッターも1周研いで終了になります。

【重要】刃先を意識して研ぐ

目立ての手順を解説しましたが、1番重要なことをお伝えしておきます。

切れる刃にするためには、「刃先を研ぐ」ということを常に意識して下さい。

刃先とは、画像の赤い部分になります。

チェーンソーの刃は、上刃の上部からデプスゲージの頂点の間しか仕事をしません。

つまり、刃先しか木に当たらないということです。

それなのに、全く関係のない下側を研いでみたり、刃先のちょっと下の中途半端な位置を研いだり、はたまた上を研ぎすぎて刃先がなくなってしまったり…とにかく意識するのは刃先を研ぐということです。

正しい位置にやすりが当たっていれば、自然と丸やすりの5分の1くらいが出るようになります。

刃先を鋭くしていくということを意識することを忘れないでください。

切れる刃か確認をする

目立てが完了したら、刃先(カッティングコーナー)に爪をあてて引っかかりをチェックします。

切れる刃は爪に引っかかりを感じますが、切れない刃は滑ってしまいます。

あとは、上刃が真っ直ぐか、横刃の形はバックスロープ型、フック型になっていないか?

横刃の裏側にバリは出ているかチェックしましょう。

【朗報】チェーンソーの目立てを徹底解説!これだけ見ておけば切れるよ まとめ

チェーンソーの目立ては、こだわると本当に奥が深いです。

樹種によって刃の鋭さや角度、デプスの高さを細かく調整するプロもいます。

本日解説した内容はあくまでも初歩的な目立ての方法ですが、何度も練習して安全で快適なチェーンソーワークを身につけて頂ければ幸いです。

しっかり固定、密着して、刃先を意識して押し出す。

これだけばやれば切れる刃が作れますので、ぜひ取り組んで下さい。

最後までご覧いただきありがとうございました。

薪割りの斧の研ぎ方は下記をご覧ください。